2025年4月12日,由山东大学研究生院、党委研究生工作部主办,电气工程学院承办的2025年第6期(总第1415期)“稷下风”研究生学术讲坛在千佛山校区电力楼四楼报告厅顺利举行。本期讲坛邀请到东北林业大学计算机与控制工程学院副院长刘一琦,中国科学院福建物质结构研究所泉州装备制造研究中心主任汪凤翔研究员和清华大学电机工程与应用电子技术系副主任张品佳作主题报告,讲坛由电气工程学院张祯滨教授主持。

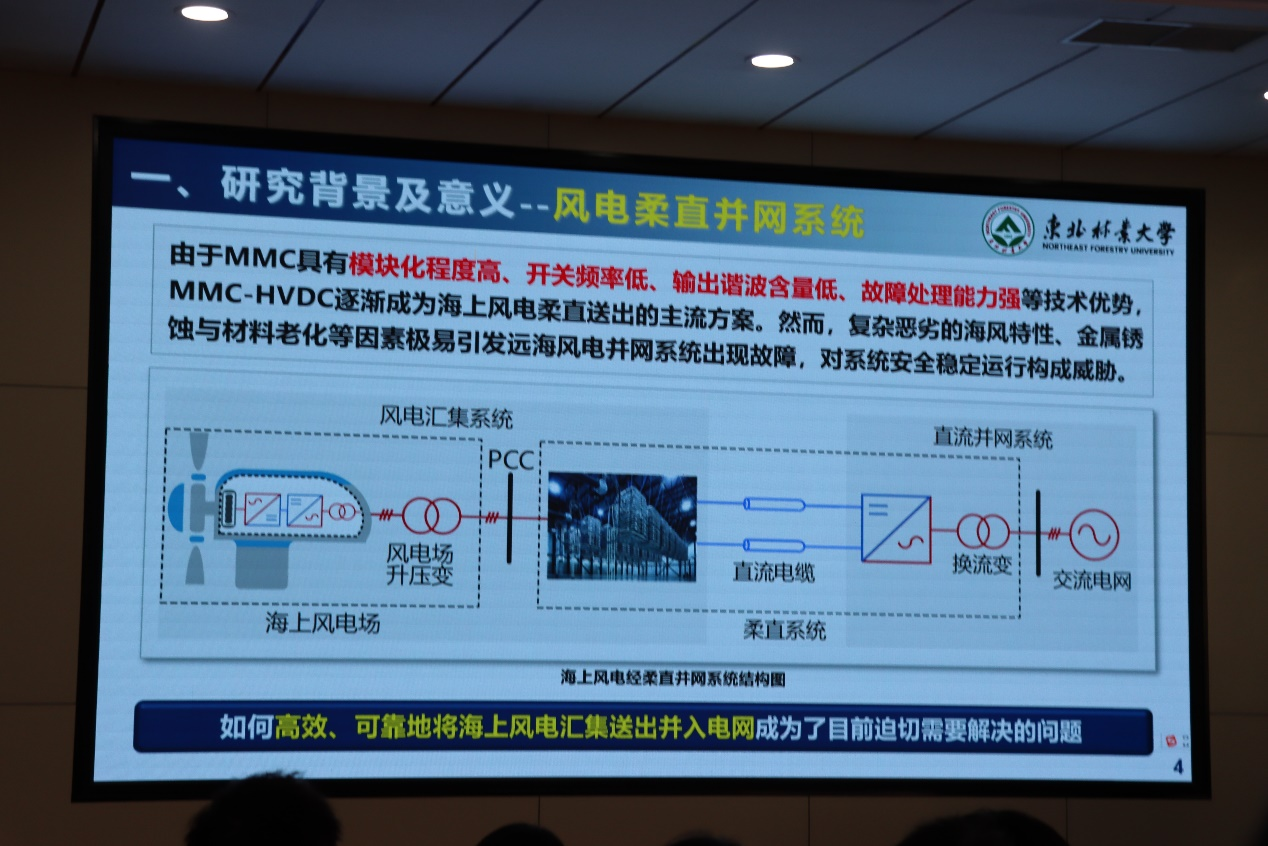

讲坛主题(一):海上风电柔直并网系统直流侧故障抑制技术研究

首先,刘一琦带来了题为《海上风电柔直并网系统直流侧故障抑制技术》的学术报告。他从“十四五”现代能源体系发展背景出发,分析了我国海上风电快速发展趋势及其面临的安全运行挑战,指出基于模块化多电平换流器(MMC)的柔性直流输电系统已成为海上风电并网的主流方案。针对海上风电直流侧双极短路故障电流切断难、过压能量释放难等问题,刘一琦重点介绍了其团队提出的三项创新技术:一是具备限流能力的混合式直流断路器(CL-HCB)拓扑结构,在缩短故障隔离时间、降低器件电压应力方面展现出了良好性能;二是双换向开关型MMC子模块(DBSSM)结构,能有效阻断直流侧故障电流,兼具经济性与可实现性;三是集中式能量耗散装置拓扑,突破了传统分布式耗能系统散热难题,实现高效稳定的能量消纳。此外,刘一琦展示了多项基于MATLAB/Simulink与PSCAD/EMTDC平台的仿真与硬件实验验证结果,论证其所提策略在高压远海场景下的实用性与工程推广价值。报告最后,与会师生就故障穿越策略、器件选型、成本控制等话题进行了深入交流。

讲坛主题(二):交流电机预测控制的理论创新与工业应用

随后,汪凤翔带来了题为《Predictive Control for AC Motor Drives》的学术报告。他首先介绍了海西研究院泉州装备制造研究中心在电机控制领域的科研基础与人才平台,强调高性能交流电机控制对智能制造与新能源产业的关键支撑作用。汪凤翔系统梳理了交流电机控制技术的发展脉络,从传统磁场定向控制(FOC)与直接转矩控制(DTC)出发,引出模型预测控制(MPC)在提升动态响应与系统鲁棒性方面的优势。他详细介绍了有限控制集与连续控制集两类MPC策略,剖析了当前在成本函数设计、权重因子调节、强鲁棒建模等方面存在的核心挑战。

为应对上述难题,汪凤翔分享了多种创新算法,包括:消除权重因子的直接电流控制与串并行预测转矩控制方法,以及基于粒子群优化(PSO)的权重因子在线自适应机制。他还介绍了团队提出的无模型控制方法和基于数据驱动的预测结构,在降低对系统先验参数依赖方面显示出强大潜力。

本次报告中,汪凤翔多次提及与慕尼黑工业大学、ABB等国际顶尖机构的合作案例,并分享了其作为IEEE PRECEDE大会主席的经验,展现出其在国际MPC研究领域的重要影响力。

讲坛主题(三):功率器件温度在线监测与热管理研究

最后,张品佳带来了题为《功率器件温度在线监测与热管理研究》的学术报告。张品佳首先介绍了变流器中功率器件热管理的研究背景,指出现有温度监测方法普遍存在响应慢、精度低、难以在线实时检测等问题,严重制约了设备在复杂工况下的安全运行与性能保持。

针对这一问题,张品佳系统梳理了当前主流的温度检测手段,如物理接触、非接触红外、热阻估模及敏感电参量法等,并指出其在复杂电气系统中的适用性与缺陷。在此基础上,他重点介绍了其团队提出的一种基于母线电压振铃特性提取IGBT结温的新方法。该方法利用IGBT关断时母线电压振铃幅值与结温之间的线性关系,提出148mV/℃的灵敏度指标,可有效实现IGBT结温在线估算,并通过实验波形验证其准确性与实用性。

报告还介绍了系统测试平台构建与高频开关电感配置的工程考量,并结合母线等效建模展开仿真与实验结果分析,充分体现了该方案在工程场景中的适配能力。报告过程中,同学们就如何进一步提升结温估计精度与硬件简化路径展开热烈交流,现场气氛活跃。

在学术报告的尾声,与会老师与同学们共同合影留念。本期“稷下风”研究生学术论坛在智慧的火花与热烈的掌声中顺利落下帷幕。

报告人简介:

刘一琦,教授,博士生导师,哈尔滨工业大学电力系统及其自动化专业博士,现任东北林业大学计算机与控制工程学院副院长,黑龙江省领军人才梯队后备带头人,IEEE东北区副主席,中国电源学会、中国林学会青工委常务委员,国家自然科学基金、省市基金项目评审专家,《电气传动》杂志编委。主要从事柔性高压直流输电控制技术、新能源并网发电控制技术等方向的研究。主持国家自然科学基金3项,中国博士后科学基金面上项目、黑龙江省博士后资助项目、哈尔滨市青年后备人才项目等纵横项目10余项。发表SCI期刊论文30余篇、教改论文9篇,授权发明专利10余项,出版专著和教材各1部。同时,获中国电工技术学会科技进步一等奖2项,黑龙江省高等教育教学成果二等奖2项。

汪凤翔,博士毕业于德国慕尼黑工业大学,现任中国科学院福建物质结构研究所泉州装备制造研究中心主任/书记、泉州装备制造研究所所长、研究员、博士生导师,“电机驱动与功率电子国家地方联合工程研究中心”(国家发改委批复)主任、首席科学家等。入选国家级高层次人才计划、2023年度和2024年度“全球前2%顶尖科学家榜单”;获得第十一届紫金科技创新奖、第十六届福建省青年科技奖、 IEEE TEC期刊最佳论文奖(2次)等;担任IET Fellow、福建省自动化学会副会长、IEEE TIE/TEC/JESTIE等期刊编委,兼任福建省科协委员、泉州市科协副主席等。主要从事电力电子与电力传动创新研究,出版外文专著1部;发表论文170余篇,全部EI收录,其中一作/通讯中国科学院SCI一区论文50余篇;授权专利60余件;承担国家、省部级、企业委托项目60余项。

张品佳,清华大学电机工程与应用电子技术系特别研究员,博士生导师。获2018年度国家自然科学基金优秀青年基金资助、2022年度国家自然科学基金杰出青年基金资助。2018年作为首位大陆获奖人获IEEE工业应用学会杰出青年成就奖。2019年获中国电工技术学会科技进步一等奖,第48届日内瓦国际发明展金奖(排名1)。2021年获得中达青年学者奖。近五年来,张品佳研究员及其带领的科研团队依托清华大学新型电力系统运行与控制全国重点实验室,主要从事大容量电力电子与电机系统相关研究,聚焦电气设备可靠性与健康管理,涵盖新能源系统输配电装置、电力电子大功率器件、电-磁-机械耦合传动设备等多元系统,先后承担多项国家自然科学基金项目,国家重点研发计划项目,北京市自然科学基金项目等项目,已取得一系列创新性研究成果。近五年发表SCI文章32篇(其中A类期刊为26篇),Google Scholar引用数为1255,H指数为18,i10指数为29。